Les manipulations vertébrales sont des techniques manuelles orthopédiques qui ont longtemps été strictement réservées en France aux seuls médecins et d'indications quotidiennes en pratique médicale courante. Depuis la loi Kouchner de 2002, les manipulations vertébrales ne sont plus du ressort des seuls médecins.

DE LA THEORIE

Les manipulations vertébrales ne s'adressent qu'à la pathologie rachidienne commune dont la symptomatologie d'appel se traduit par un trouble du mouvement rachidien, le plus souvent mais non exclusivement douloureux: limitation du mouvement et douleur constituant les 2 principaux symptômes d'appel.

Ces signes d'appel surviennent à la suite d'un effort, d'un faux mouvement, d'un trouble statique, d'une mauvaise position longtemps conservée, etc, qu'une manoeuvre orthopédique en l'occurence et non exclusivement une manipulation vertébrale (terme consacré par l'usage) est capable de soulager, voire de faire disparaître.

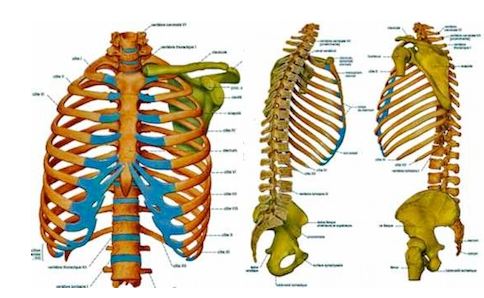

Limitation du mouvement rachidien et douleur trouvent leur origine dans tout ce qui est mobile et innervé dans la colonne vertébrale à savoir les différents éléments du trépied fonctionnel de Junghans: le disque intervertébral essentiellement (se rapporter à l'article consacré aux lombalgies communes d'origine discale), les articulations postérieures (se rapporter à l'article consacré aux lombalgies communes d'origine articulaire postérieure), les ligaments et les muscles.

Longue tige osseuse articulée et haubanée posée sur le socle pelvien et soutenant la tête, le rachis concilie 2 impératifs apparemment contradictoires :

- souplesse liée à la multiplicité des différentes vertèbres superposées et déformables grâce à l'activité posturale gamma contrôlant les muscles courts des gouttières dits

" muscles spinaux" généralement obliques à 45° et dont les fibres courtes riches en proprio-cepteurs se chevauchent comme des chevrons.

Ces muscles courts interviennent dans les mouvements fins et précis en ajustant automatiquement leur tension pour maintenir ou rétablir un état d'équilibre sous la dépendance du système nerveux extra pyramidal.

- rigidité liée au haubanage ligamento-musculaire: les tenseurs ligamentaires ayant un rôle de frein amortissent passivement l'amplitude des mouvements.

Les fascia ayant un rôle de soutien et d'ancrage, plutôt qu'un rôle d'enveloppe.

Les tendeurs musculaires interviennent dans la stabilité active: les muscles longs ont une fonction directionnelle et les muscles intermédiaires intervenant dans le couplage des régions charnières.

L'organisation en courbures décuplant l'amortissement des contraintes, par rapport à un rachis s'il avait été rectiligne.

L'ontogenèse (évolution de l'individu qui redresse sa colonne lombaire vers l'âge de 3 ans) résumant la Phylogenèse (évolution de l'espèce qui inverse la courbure lombaire par l'adoption de la station debout).

Ces 2 impératifs qualitatifs confèrent au rachis une résistance remarquable.

La mobilité inter-segmentaire a lieu dans l'amphiarthrose disco-vertébrale, laquelle conditionne son amplitude et son étendue: par glissement latéral dans le plan frontal, par glissement ou mieux par inclinaison ou capotage vers l'avant ou l'arrière dans le plan sagittal et par rotation source de cisaillement pathogène.

Les articulations postérieures disposées différemment suivant les étages rachidiens (45°; 60°; 90°) servent de guide et orientent le mouvement, privilégiant la rotation en cervical haut et bas et en thoracique, l'inflexion latérale en cervical moyen, le mouvement sagittal en lombaire.

Il sera alors intéressant, dans la direction de la pulsion manipulative, de privilégier au contraire le paramètre de moindre amplitude, de manière à libérer de façon réflexe les autres paramètres davantage impliqués dans le trouble du mouvement, et d'être ainsi le plus a-traumatique possible.

La mobilité de chacune des pièces osseuses de la tige vertébrale par rapport à sa voisine est faible, mais peut, par un examen clinique extrêmement fin appelé "palper cinétique" (GETM), être appréhendée; mais cela demande un long apprentissage, conduisant au diagnostic de certitude de trouble électif du mouvement inter-segmentaire.

L'appréciation de la mobilité régionale globale (Maigne) constitue un élément de présomption.

II- Bases théoriques

1 - L'école MAIGNE a donné ces lettres de noblesses aux manipulations vertébrales dans le traitement des douleurs communes d'origine vertébrale.

Elle avance que la dysfonction est d'origine mécanique et segmentaire. Robert Maigne la désigne sous le terme de "DlM" (dérangement intervertébral mineur) qui porte comme précisé plus haut sur tout ce qui est mobile au niveau d'un joint intervertébral, ce que Junghans avait décrit sous le terme de "segment vertébral mobile", avec un dérangement fonctionnel qui en découle, lui, pluri-segmentaire.

La base lésionnelle étant dans une majorité de cas un blocage intradiscal mineur non symptomatique par lui même, mais symptomatique sur les éléments de voisinage.

ll se traduit en clinique par le maître symptôme douleur (le segment mobile en souffrance recevant une innervation en provenance du nerf sinu - vertébral de Luschka.

avec un rameau sympathique pour le disque et en provenance également de la branche postérieure du nerf rachidien pour les articulations postérieures) susceptible d'être soulagé par une manipulation vertébrale dans le sens inverse de la douleur.

2- L'école DE WINTER et le GETM sont les tenants de la théorie fonctionnelle: suite à une contrainte quelconque, externe ou interne, il y a dys-régulation du tonus vertébral et donc de la déformabilité inter-segmentaire vertébrale (contrôlée par le système gamma) si bien que la mobilité inter-segmentaire vertébrale ne revient pas à son état antérieur alors que la contrainte qui l'a engendrée a cessée.

Cette dérégulation est désignée par le vocable "dyscinéxie ".

Par le jeu des interconnections nerveuses cette dysfonction a un retentissement :

- à distance : trophique sur le métamère à rechercher, et centrale avec une mise en mémoire (véritable boite noire de cette dérégulation).

Le maître symptôme est non plus la douleur qui au départ peut ne pas exister, mais la limitation du mouvement intersegmentaire dans un des 4 secteurs d'amplitude combinant mouvement sagittal et frontal et qu'une "cinorthèse " (cinéxie thérapeutique ) va inverser avec retour à l'état antérieur et effacement de la boite noire.

3-La différence entre les 2 écoles se situe aussi au niveau de la recherche clinique de la dysfonction :

a/ La première (Maigne), très universitaire, accorde la primauté à:

- l'examen dit segmentaire du rachis

- à la recherche de signes cliniques de souffrance dans le territoire métamérique des branches postérieures (contracture paravertébrale et cellulalgie sous lésionnelle suspendue)

- et de souffrance (douleur projetée de type référée) de la branche antérieure du nerf rachidien (syndrome cellulo téno périosto myalgique) qui doivent concorder+++

- et à l'analyse de la perturbation du mouvement (dans le cas présent régional par

le schéma en étoile de Maigne et Lesage) afin de déterminer le sens de la manoeuvre thérapeutique suivant le principe fondamental "de la non douleur et du mouvement contraire"+++ .

C'est une école de médecine manuelle et orthopédique ou la manipulation ne représente qu' une technique médicale parmi d'autres; ses caractéristiques sont appréciées et reprises à son compte par la majorité des université de Médecine, qui délivrent suivant ses principes de bonne clinique, un DIU de médecine manuelle et ostéopathie reconnu par l'ordre des médecins.

b/- La seconde (GETM), plutôt école de recherche technique : ne retient pour signe de certitude que la restriction du mouvement dite "restriction cinétique" dans un des 4 secteurs d'amplitude du mouvement segmentaire qui s'appréhende par le palper fin dit "cinétique".

Elle axe toute sa pédagogie sur le recrutement sélectif, l'éducation du palper fin inter segmentaire et le jeu corporel, conduisant à un geste thérapeutique extrêmement élaboré. Le côté démarche clinique au sens universitaire étant considéré à priori comme acquis.

Le GETM se revendiquant essentiellement comme une école de thérapeutique manuelle.

4/ En réalité les 2 enseignements se complètent, utilisent in fine les mêmes techniques, travaillent en commun au sein d'une fédération européenne d'enseignement et dans nos universités.

La démarche médicale toujours rigoureuse dans les 2 écoles conduit au diagnostic de dysfonction vertébrale localisée bénigne : en procédant par élimination avec l'apport des examens complémentaires ++, elles traquent avant de poser une indication de traitement manuel, soit une étiologie lésionnelle mécanique comme par exemple une hernie discale toujours potentiellement susceptible de décompensation et qu'une manipulation peut aggraver; soit bien évidemment une cause dite "symptomatique"+++ (spondylodiscites, tumeurs etc), contre indication absolue des manipulations vertébrales.

Cette démarche médicale rigoureuse devrait disqualifier automatiquement les non médecins évidemment non rompus à la clinique et à la para clinique, mais n'exonère pas non plus le médecin d'un apprentissage long et méthodique sous la conduite d'un confrère ou d'une consoeur plus expérimenté, du geste juste et a-traumatique qui va libérer ou améliorer le jeu vertébral physiologique et dont le massage constitue souvent " l'élément d'approche" nécessaire, et la mobilisation dans une direction privilégiée, l'étape intermédiaire.

Le confrère débutant commençant son apprentissage des manipulations par les articulations périphériques en particulier celles du membre inférieur les moins fragiles et les plus à même de s'auto défendre, pour se familiariser progressivement aux thérapies manuelles rachidiennes en commençant par la région lombo pelvienne.

Au final, il va exister en matière de traitement de la pathologie rachidienne commune :

- des indications privilégiées ou le geste manuel sera décisif avec résultat instantané et définitif ou du moins très significatif dans la durée.

- des indications possibles ou le geste sera à discuter et à renouveler dans le temps.

- et des contre indications relatives ou absolues liées bien sur à l'étiologie de la lésion mais aussi à l'inexpérience du thérapeute.

III- Bases technologiques.

Une manipulation vertébrale a bien sûr une identité précise mais pour le débutant il est intéressant de savoir qu'il existe 3 variétés de techniques manipulatives suivant le niveau des points d'appui :

1- les manoeuvres directes ou immédiates ont les points d'appui de part et d'autre du joint à manipuler.

Exécutées par pression directe avec le talon de la main ou le pisciforme et apparemment faciles, elles sont en réalité très difficiles à maîtriser et sont d'indications restreintes.

2- les manoeuvres indirectes ou médiates utilisent des bras de levier avec points d'appui éloignés du joint à manipuler.

3- les manoeuvres semi-indirectes ou semi-médiates plus précises, utilisent d'un côté un appui éloigné, de l'autre un appui adjacent.

L' éxagération de la tension locale sur l'appui immédiat définira une manoeuvre "assistée", tandis que la pulsion manipulative sur le point d'appui à distance avec contre appui local pour contrarier le jeu physiologique en fera une "contrariée".

Le préalable en technique comme dans l'examen clinique est de faire référence au segment rachidien sous- jacent considéré comme fixe +++.

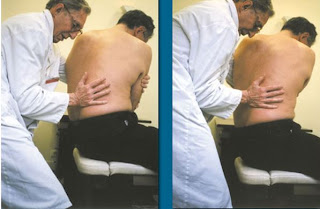

Le protocole opératoire : placer le patient, se placer, se déplacer mérite d'être un brin explicité, car il est intéressant sur le plan didactique :

- c'est le diagnostic de "DlM" réversible qui conduit à la décision d' emploi d' une manipulation.

- le choix de la manoeuvre qui va inverser la dysfonction au niveau d'un joint précis, sera celui d'une technique qui tient compte pour une meilleure sûreté du paramètre de moindre amplitude au niveau du joint à manipuler.

Technique :

- préparation par massages et mobilisations (indispensables car préparent bien a la manipulation).

préalables : position du sujet et de l'opérateur (placer et se placer)

mise en position avec :

- recrutement dit coordonné respectant la physiologie vertébrale sans dissociation des paramètres frontaux de rotation et d'inflexion latérale qui doivent être de même sens.

- inversion des paramètres de part et d'autre du joint à traiter de manière à créer un couple de force pour une meilleure tolérance et efficience opératoire (la technique est alors dite fondamentale+++).

- vérification du bon niveau de mobilité résiduelle au niveau du "joint " à traiter

- mise en tension par exagération d'un des points d'appui dits "de contrôle", l'autre restant fixe, ce qui fait que la manipulation n'est pas le fait de 2 actions contraires.

Cette mise en tension épuise tous les paramètres sagittaux et frontaux.

- la pulsion se fait dans une direction inverse de la douleur et du secteur d'amplitude limité. Elle privilégie le paramètre vertébral de moindre amplitude du joint à manipuler. Elle ne sera pas un mouvement lancé mais une simple variation isométrique avec augmentation de tension.

- vérification post opératoire et accompagnement

Pour comprendre l'action réflexe d'une manipulation: un peu de conceptualisation est nécessaire et nous nous tournons alors vers le GETM.

Nous avons vu que l'appareil locomoteur : colonne vertébrale et articulations périphériques sont un ensemble + ou - interdépendant de complexes articulaires en chaîne concourant à une même fonction, et pour faire simple à la locomotion. Chaque maillon peut être assimilable à ce qu'arbitrairement de Winter a dénommé complexe cinétique structurel (CSS) avec des structures passives ostéo ligamentaires, des structures actives musculaires et des structures de régulation neuro hormonales. Chaque CSS présente même au repos un certain état de tension, on dit qu'il est autorégulé.

Si on applique une contrainte interne ou externe à ce CSS, il va se déformer et acquérir un autre niveau de régulation avec retour à l'état initial dès que la contrainte a cessé. L'absence de retour à l'état initial définit la dysfonction (DIM pour Maigne ou Dyscinexie pour De Winter) qui est donc un dérangement persistant, fonctionnel ou lésionnel suivant l'intensité de la contrainte initiale.

Ce dérangement persistant a une traduction clinique :

- au niveau des structures passives : le dérangement passif n'est traductible cliniquement que s'il est douloureux ou lésionnel et s'appréhende par l'examen rachidien segmentaire de Maigne complété par un bilan para clinique au moindre doute.

- le dérangement actif musculaire : c'est la contracture locale du muscle Transversaire épineux dans le cas du rachis qui pérennise la dysfonction et peut se palper directement en para-rachidien ou s'appréhender de façon indirecte par le trouble du mouvement segmentaire dans un des 4 secteurs d'amplitude.

Cette contracture para-vertébrale est d'origine posturale gamma : le motoneurone gamma reçoit une information sensorielle du fuseau neuromusculaire, la lui renvoie et ce dernier se contracte déclanchant le réflexe myotatique direct qui entraîne la contracture réflexe para vertébrale par activation du circuit court mono-synaptique alpha.

- le dérangement des structures de régulation s'appréhende par la recherche de signes cliniques de souffrance neurotrophique sur la branche postérieure du nerf rachidien (contracture et cellulalgie) et sur la branche antérieure ( syndrome cellulo téno périosto myalgique = douleur référée) ou névralgie radiculaire en cas de souffrance aigue lésionnelle (= douleur rapportée) de la racine nerveuse par conflit disco radiculaire par exemple.

La manipulation vertébrale quand elle est indiquée va inverser la dysfonction :

- la mise en tension met en éveil tous les mécano récepteurs articulaires au niveau des articulations postérieures, musculaires au niveau des fuseaux neuromusculaires (FNM), tendineux au niveau des organes tendineux de Golgi (OGT).

- la pulsion manipulative crée un orage proprioceptif inhibiteur qui lève de façon réflexe la

contracture para vertébrale par le réflexe d'inhibition réciproque à partir des FNM et par le réflexe myotatique inverse à partir des OTG et efface les signes neurotrophiques et leur mise en mémoire.

A LA PRATIQUE

Voir dans les articles sur les cervicalgies, les dorsalgies et les lombalgies les différentes techniques cervicales, sterno-thoraciques, thoraco-lombaires et lombo-pelviennes.

Mise au point pour tous ceux qui n'arrivent pas à s'y reconnaître parmi tous les acteurs de santé pratiquant les manipulations vertébrales et articulaires.

Les manipulations vertébrales, sont des manoeuvres orthopédiques , d'utilisation quotidienne, dont les indications et contre indications ont été bien codifiées par les écoles de médecine manuelle et tout particulièrement en France par celle de l'Hôtel Dieu de Paris du Dr Robert Maigne et quelques autres comme le GETM d'Eric de Winter et l'école de Bobigny. Elles s'adressent à la pathologie ostéo-articulaire bénigne essentiellement. Leur apprentissage ne souffre d'aucune approximation et le diplôme de médecin n'exonère pas ce dernier d'un apprentissage long et méticuleux qui nécessite des connaissances médicales approfondies, tellement les pièges sont nombreux et les conséquences terribles en cas d'erreur de diagnostic. Cela aurait du inciter le ministre Kouchner de l'époque,en 2002, à réfléchir à deux fois avant d'autoriser leur diffusion aux kinésithérapeutes dans un premier temps, puis aux professions non médicales. Ainsi mises de nos jours entre toutes les mains, elles sont utilisées à toutes les sauces y compris les plus extravagantes, comme peuvent l'être l'ostéopathie crânienne et viscérale, sans que pas grand monde s'en émeuve. Les Fédérations, les clubs et les sportifs et souvent les plus huppés sont très friands de ces techniques et avec juste raison, mais frappent-ils à la bonne porte, en s'adressant a des non médecins pour diagnostiquer les dysfonctions vertébrales et articulaires? (je dis bien diagnostiquer et non pas traiter, le traitement étant fonction de la sévérité de l'atteinte vertébrale ou articulaire et ne pouvant se résumer aux seules manipulations vertébrales ou articulaires). En 2002, une boite de Pandore a été ouverte au détriment des médecins, pionniers de ces techniques et qui voient tous les jours rétrécir le champ de leurs interventions dans la pathologie ostéo-articulaire. Un proche avenir nous dira si ce bon Dr Kouchner était dans le vrai, mais on peut en douter.

Les futurs médecins qui veulent pratiquer la médecine manuelle, doivent d'abord s'inscrire dans une faculté de médecine, ensuite une fois validé leurs années d'études poursuivre par une inscription dans une spécialité de médecine physique et réadaptation, de rhumatologie ou de médecine du sport et enfin s'astreindre à un long apprentissage avant de pratiquer les thérapeutiques manuelles, soit au bas mot une bonne quinzaine d'années de formation.

Tout autre filière d'apprentissage s'apparente a du nivellement par le bas, comme en témoigne ces 2 exemples récents: personne multi-manipulée par un kiné-ostéopathe pour des dorsalgies en rapport avec une tumeur vertébrale et traumatisme en inversion du pied avec entorse de cheville manipulée par un ostéo non médecin et non kiné avec aggravation lésionnelle. Dr LP

Risques liés aux manipulations vertébrales par le Dr Isabelle Catala (04 novembre 2014)

« Depuis 2002, les techniques d’ostéopathies ont été ouvertes par la loi aux non médecins et non kinésithérapeutes avec comme indication principale la dysfonction intervertébrale mineure (douleur, contracture, restriction de mobilité). Mais, bien qu’une prescription médicale soit nécessaire pour certains actes – manipulation du rachis cervical, par exemple – on déplore chaque année des complications liées à ces gestes. Pour les plus graves s’agit principalement de lésions vasculaires entrainant des séquelles définitives neurologiques : dissection des artères vertébrales, accidents vasculaires cérébraux.. . Et pour les plus bénignes, on déplore une aggravation de la symptomatologie initiale ou des douleurs ou courbatures », explique le Dr Philippe Vautravers (CHU Haute-Pierre, Strasbourg): 1 incident/4 millions de manipulations dorsales/lombaires et 1 à 3 incidents/100 000 manipulations cervicales

Pourtant, les accidents pourraient être minimisés si les ostéopathes respectaient les recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique (SOFMMOO) ainsi que le principe de précaution qui analyse le rapport bénéfice risque et conclut à un rapport favorable pour les manipulations dorsales ou lombaires (1 incident toutes les 4 millions de manipulations) et à la prudence pour les manipulations cervicales (1 à 3 incidents toutes des 100 000 manipulations).

La SOFMMOO a établi une liste des contre-indications aux manipulations vertébrales.

Contre-indications aux manipulations vertébrales:

- Absolues :

Toute pathologie des artères vertébrales

Affections rachidiennes, tumorales, infectieuses, fracturaires, malformatives (Arnold-Chiari, canal cervical étroit…), inflammatoires, post-traumatiques récentes (moins de six semaines)

Névralgie cervico-brachiale par hernie discale ou ostéophytose

Ostéoporose

- Relatives :

Anticoagulation

Facteurs de risque vasculaires cervico-crâniens (oestroprogestatifs, tabac, HTA…)

Patient âgé

Enraidissement important du rachis cervical

- Techniques :

Non respect possible des règles fondamentales d’application des manipulations vertébrales

- Non indication :

Jeune âge avant 15 ans

Affections psychiatriques (névrose…)

Pathologie organique de voisinage (ORL, neurologique, pulmonaire…)

Fibromyalgie