"Les anabolisants et leur emploi en pratique sportive:

Les sportifs de compétition sont, de nos jours, bien préparés pour accomplir des performances. Cependant, certains recherchent l’emploi de substances dites «dopantes» à base d’amphétamines. Mais, si l’on a beaucoup parlé du «doping», fâcheusement mis en vedette lors d’épreuves cyclistes ou athlétiques, on a, jusqu’à présent, très peu parlé du rôle joué par les substances dites anabolisantes que certains sportifs étrangers utilisent déjà avec un certain recul. Ces produits sont utilisés par quelques sportifs tels que les haltérophiles ou les lanceurs de poids, de disque, de marteau et de javelot, ainsi que par des boxeurs et des lutteurs.

Depuis quelques années, ce qui n’était qu’anecdote a cédé le pas au domaine de la science, et de nombreux pays ont véritablement «expérimenté» des produits capables de faire prendre du poids et du muscle à des sportifs bien déterminés, afin d’améliorer leurs performances.

«Il est probable, comme le souligne Alberto Arcioni, que les athlètes russes ont utilisé les anabolisants avant 1960, mais c’est véritablement à cette époque que l’on a eu avec certitude les premiers renseignements sur leur emploi. Dans le même temps, aux USA, Ziegler utilisa ces substances sur des haltérophiles de Pennsylvanie...»

Effets sur les caractères sexuels primaires

Au niveau de l’appareil génital mâle, il existe un effet indirect entraînant au total une atrophie testiculaire, une diminution de la spermatogenèse et de la fonction des cellules de Leydig testiculaires, ce qui aboutit à une mise au repos du testicule avec baisse de la spermatogenèse et atrophie du tissu interstitiel conduisant à une fonte du testicule incapable dès lors de produire des spermatozoïdes ou des hormones...

Utilisation des anabolisants en pratique sportive

Les anabolisants ont commencé à être utilisés en milieu sportif vers 1960. Ils furent d’abord employés dans les disciplines où la force pure devait être développée (lancer, haltérophilie). Actuellement, ces substances ont un usage plus étendu:

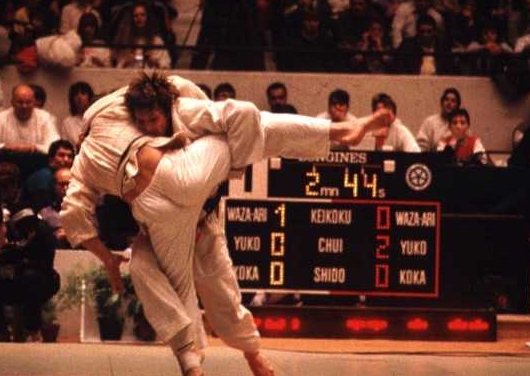

1- Les sports nécessitant une augmentation globale de la force:Haltérophilie, Athlétisme: Lancer, Poids, Disque, Marteau, Javelot, Décathlon et perche; Boxe, Lutte (dans les catégories "lourdes"), Judo, Hockey sur glace, Football américain, Culturisme, (à remarquer cependant que les adeptes de cette discipline recherchent plus l’accroissement de leur musculature que celui de la force pure).

2- Les sports nécessitant le renforcement d’un ou de plusieurs groupes musculairesAthlétisme: Sprint (100 et 200 m), Saut (hauteur, longueur, triple saut), 110 m haies

A un degré moindre: 400 m, 400 m haies, 800 m. Cyclisme, Aviron, Patinage. Il est probable que d’autres sports tels que le rugby (lignes d’avants), le ski, la gymnastique ou même la natation ont été l’objet d’expériences similaires.

Les anabolisants non hormonaux

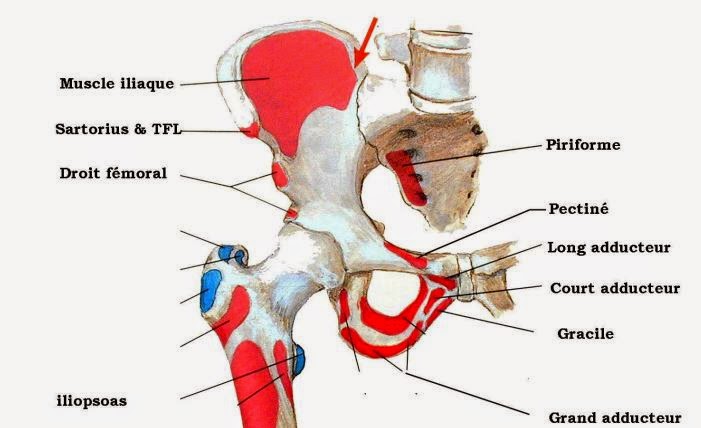

Il faut craindre particulièrement, avec eux, les accidents tendineux allant de la simple tendinite traînante et récidivante (surtout au niveau des genoux) jusqu’aux ruptures tendineuses complètes (biceps et triceps brachial, quadriceps, triceps sural, pour ne citer que les principaux muscles correspondants). L’explication de cet accident est la suivante: sous l’effet de l’anabolisant, le muscle s’hypertrophie.

L’«attache» tendineuse, elle, ne se développe pas en conséquence. Lors d’une contraction musculaire violente, cette attache est soumise à une traction plus importante que normalement. Très schématiquement, plus le muscle est volumineux, plus le risque de rupture est grand lors d’un effort bref et intense.

Par ailleurs, nous avons vu que les sportifs «de force» sont soumis à un entraînement intensif de musculation, les articulations, en particulier celles des membres inférieurs, étant mises à rude épreuve lors des séries de squats (mouvements de flexion/extension des jambes avec barre d’haltérophilie lourdement chargée sur les épaules). De nombreux cas de coxarthrose et de gonarthrose en évolution ont été relevés chez ce type de sportif corpulent se soumettant à ces exercices répétés. Rappelons pour terminer que chez l’athlète masculin utilisant les anabolisants il existe toujours un risque majeur: le déclenchement d’une tumeur prostatique.

La cure

C’est au début de cette dernière période que la suprématie américaine dans les lancers était totale. Trois «barrières» furent abolies: celles des 20 m au poids, des 60 m au disque, des 70 m au marteau... "Dr Jacques PELIZZA.

Pour vous faire comprendre les effets négatifs que peuvent avoir les anabolisants sur l'organisme, je vous propose le témoignage du lutteur suédois Pelle Svenson, médaille d'argent aux jeux olympiques de Tokyo:

"Je sentis mon énergie décupler deux mois après le début du traitement, j'avais rattrapé mon retard sur l'élite mondiale en douze piqûres! Je gagnai le championnat du monde en juillet 1970. Un an après, je commençai à subir les effets négatifs du traitement, nervosité, mauvaise humeur, appétit sexuel exagéré, foie en mauvais état. De même, sans raison particulière, j'accumulai les accidents musculaires.

Ce fut d'abord mon deltoïde droit, ce muscle qui fait l'arrondi de l'épaule: distension ligantaire. Puis mon grand dorsal gauche: déchirure. La guérison rapide ne put me faire oublier cette sensation débilitante de voir mes muscles partir en charpie. J'étais devenu trop fort pour mes tendons et mes fibres musculaires. Quatre mois avant les jeux de Munich, je fus cloué au sol par un nouvel accident musculaire en courant dans les sous-bois: déchirure d'un des muscles du mollet. Jamais cela ne m'était arrivé en dix-huit ans de pratique sportive. La déchirure se cicatrisa en moins de trois semaines mais je devenais de plus en plus bizarre.

Mon entourage avait l'impression que j'avais "un verre dans le nez"! Cette fausse ivresse fut une révélation: à cause du testoveron, mon foie fonctionnait moins bien, ses capacités d'élimination étaient très diminuées, c'est pourquoi le moindre gramme d'alcool restait anormalement longtemps dans le corps. Malgré l'arrêt des piqûres, l'action du testoveron se faisait toujours sentir, notamment dans le domaine sexuel. Ma fringale d'amour était telle qu'il m'était impossible de l'assouvir et que mon désir suractivé me devenait pénible. Pour dévier cette énergie que je ne pouvais employer qu'en partie, je m'entraînais davantage pour me fatiguer au maximum.

Lors des préliminaires du tournoi olympique, après avoir éliminé difficilement un jeune espoir bulgare, le tirage au sort me propose Tore Herm. Dès le début de la rencontre, une douleur fulgurante me déchira le dos, de bas en haut jusqu'à la nuque. Comme si on m'avait labouré avec un fer rouge. Je sombrai dans l'inconscience. Quand je revins à moi, j'étais allongé sur une table de massage dans les vestiaires. Je ne pouvais plus bouger ; mon bras gauche et tout le côté gauche de mon thorax étaient morts; le docteur Strombach, le médecin de notre délégation, était penché sur moi: "votre muscle grand dorsal est complètement déchiré, dit le toubib, comme une étoffe trop mûre. Les Jeux sont terminés pour vous." Mon histoire "exemplaire" m'incite furieusement à lancer une mise en garde à l'ensemble des athlètes de toutes les disciplines sur les dangers des anabolisants. Arrêtez cette folie! "

La mort du cycliste Tom Simpson fut le détonateur. La lutte antidopage est lancée à la fin des années 60 par le C.I.O qui institue des contrôles pour limiter les abus pharmaceutiques faits par les sportifs professionnels. Mais l'efficacité de cette lutte est restreinte puisque peu de produits sont décelables (amphétamines) et encore faut-il qu'ils soient administrés à très forte dose pour les détecter.

Les dopés n'hésitaient pas d'ailleurs à utiliser des subterfuges lors des contrôles pour ne pas se faire prendre (mélange d'additifs à l'urine, siphonnage de la vessie...). Le plus inquiétant peut-être à l'époque était l'utilisation massive de stéroïdes anabolisants ou de corticoïdes sans aucun contrôle. Heureusement les progrès dans la lutte antidopage ne se font pas attendre et en 1974, on décèle enfin des substances apparentées aux amphétamines qui étaient jusque là interdites mais indécelables. L'élite sportive se détourne ainsi de l'usage de ces produits, mais d'autres déjà font leur apparition.

Les stéroïdes anabolisants dont les athlètes abusent déjà dans les années 60 sont interdits par l'IAAF aux Jeux de Munich en 1972. Un an plus tard, les recherches permettent de déceler les anabolisants et en 1976 les premiers contrôles sont effectués à Montréal.

Ayant pris conscience des dangers des stéroïdes anabolisants, les athlètes se sont tournés vers des substances hormonales naturelles produisant les mêmes effets, comme la testostérone.

6 - L'Higénamine:

L' Higenamine ou norcoclaurine est un composé chimique que l'on trouve dans une grande variété de plantes (graines de lotus entre autres). Il est présent dans de nombreux compléments alimentaires et utilisé comme bruleur de graisse. Comme le Clembutérol, c'est un bêta 2 agoniste et à ce titre, il est interdit en 2017 par l'AMA (agence mondiale anti-dopage). En 2016, le footballeur français Mamadou Sakho, après un contrôle positif à l'Higenamine n'a pas pu participer au championnat d'Europe. Interdiction levée en appel, la substance ne figurant pas sur la liste des substances interdites en 2016. En décembre 2016, 2 joueurs de l'équipe de rugby du Racing Métro 92 et non des moindres, l'arrière et international Brice Dulin et le troisième ligne international ont été contrôlés positifs à l'Higénamine soutenus bien sur par la direction du Racing, celle de la FFR avec Bernard Laporte et ce bon Dr Simon, son vice président délégué chargé de l'équipe de France de rugby à 15, ce même Dr Simon qui à la tête du syndicat des joueurs Provale a été débouté devant la justice après avoir tenté en vain de faire condamner Laurent Bénézech qui avait dénoncé le dopage dans le rugby. Ce Dr Simon, un confrère donc, qui défend l'indéfendable, l'hingénamine étant un béta 2 agoniste, comme le Clembutérol. Tous, je dis bien tous les dérivés de cette famille des béta 2 agonistes sont interdits par la réglementation de l'AMA (agence mondiale contre le dopage) et sont des produits dopants: à la fois brûleurs de graisse et anabolisants (le produit idéal en fait), mais en ce qui concerne l'Hingénamine seulement inscrit sur la liste nommément au 1er janvier 2017; Dulin avoue en prendre depuis quelques années et Nyanga depuis 10 ans. Nous attendons la suite du feuilleton, la commission médicale de la FFR et celle de l'Agence Française contre le dopage, ne se sont pas encore prononcés. Quant au Racing 92, dernier champion de France de rugby en titre en juin 2016, déjà 3 de leurs joueurs parmi les plus prestigieux, avaient été déclarés positifs aux corticoïdes prescrits par le médecin du club en intra-articulaire pour deux d'entre eux, à cause de genoux récalcitrants. Les 3 joueurs ont été blanchis par la commission médicale fédérale, les produits incriminés qui sont des dopants notoires, ayant fait l'objet d'une AUT: autorisation pour usage thérapeutique.

Mais qu'est devenu le rugby, pour que l'élite de ces pratiquants qui devraient être exemplaires, aient besoin de recourir à longueur d'années à des béta 2 stimulants et autres compléments alimentaires non sécurisés et à des corticoïdes injectables, alors que du moins pour tout problème articulaire, la pharmacopée dispose dans les mêmes indications, de produits non dopants et infiniment plus adapté comme l'acide Hyaluronique par exemple et bientôt le Chitosan. Dr Simon, arrêtez de soutenir l'insoutenable et de prendre vos confrères, médecins de médecine et traumatologie du sport qui font bénévolement et honnêtement leur job, pour des billes.

Règlementation antidopage 2013 de la FFAthlé pour le traitement de l'asthme par les béta 2 agonistes:

- salbutamol - formotérol - salmétérol +++ (ces trois derniers produits ne pouvant être utilisés qu’aux posologies recommandées, un surdosage entrainera automatiquement un contrôle antidopage positif et une suspension)+++.

Asthme et bêta-2 agonistes, conduite à suivre par le sportif: (traitement prescrit par un médecin et Code mondial antidopage liste 2013).

Traitements autorisés sans AUT: uniquement Salbutamol, Formotérol, ou Salmétérol.

Traitement interdit sans AUT: tous les autres bêta-2 agonistes. Demande d’AUT auprès de l’AFLD. Entrainements et compétitions interdits sans accord préalable d’AUT par l’AFLD.

Règlementation antidopage 2013 de la FFAthlé à propos de l'utilisation des corticoïdes par les sportifs

Tous les corticoïdes sont interdits en compétition par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale +++.

Seuls sont autorisés les corticoïdes utilisés par voie intra‐articulaire, péri‐articulaire, péri‐tendineuse, épidurale, cutanée et inhalée.

Les contrôles antidopage ne pouvant pas déterminer la voie d’administration du corticoïde rendent donc un résultat positif quelque soit la voie d’administration et quel que soit le corticoïde utilisé: présentation de l’ordonnance en cas de contrôle antidopage+++.

Maladies graves ou blessures traitées par corticoïdes, conduite à suivre par le sportif: (traitement corticoïde prescrit par médecin (Code mondial antidopage Liste 2013).

Corticoïdes par voie interdite: orale, intraveineuse, intramusculaire, rectale: demande d’AUT auprès de l’AFLD et pas de compétition sans accord préalable d’AUT par l’AFLD.

AFLD = Agence Française de Lutte contre le Dopage